- Добро пожаловать на paleoforum.ru.

Последние сообщения

#1

Форум портала «Антропогенез.ру» / От: Первые сапиенсы в Китае

Последний ответ от npvol - Сегодня в 15:13:15В общем-то это очевидно - лучше вооруженный - численно, умственно, технологически - побеждает. И будущее за ним. Какие тут могут быть сомнения? У проигравшего нет будущего. Победитель - объективно прогрессор...

#2

Форум портала «Антропогенез.ру» / От: Первые сапиенсы в Китае

Последний ответ от npvol - Сегодня в 13:46:56Цитата: василий андреевич от июля 15, 2025, 21:31:07Я третий или четвертый пост Вам говорю, что Вы таким образом не отличаете прогрессивных, а наделяете званием прогрессора тех, кто выжил, уже постфактумСчитаю выживание (по крайней мере в антропогенезе) важнейшим фактором прогрессивности. И это коррелирует с отбором.

Конкретно - сапиенсы принесли верхний палеолит. Даже если это случилось в какой-то междуусобной борьбе с неандертальцами, заслуга - САПИЕНСА!

Да, если бы неандертальцы раздавили сапиенсов в т.ч. в их alma mater, в Африке, я бы считал прогрессорами неандеров. Хотя таких сапиенсов, как мы с Вами просто не было бы

#3

Дополнение к форуму: небиологические разговоры об эволюции / От: Интересные новости и комме...

Последний ответ от АrefievPV - Сегодня в 10:59:50Цитата: АrefievPV от Сегодня в 10:44:01NASA нашло путь к зарождению клеток на Титане — может ли жизнь начаться в жидком метане?

https://www.ixbt.com/live/science/nasa-nashlo-put-k-zarozhdeniyu-kletok-na-titane-mozhet-li-zhizn-nachatsya-v-zhidkom-metane.html

#4

Ненаучные разговоры / От: Социальная и биологическая...

Последний ответ от АrefievPV - Сегодня в 10:44:01NASA нашло путь к зарождению клеток на Титане — может ли жизнь начаться в жидком метане?

https://www.ixbt.com/live/science/nasa-nashlo-put-k-zarozhdeniyu-kletok-na-titane-mozhet-li-zhizn-nachatsya-v-zhidkom-metane.html

https://www.ixbt.com/live/science/nasa-nashlo-put-k-zarozhdeniyu-kletok-na-titane-mozhet-li-zhizn-nachatsya-v-zhidkom-metane.html

ЦитироватьКогда мы думаем о зарождении жизни, в воображении неизменно возникает образ тёплого, бурлящего «первичного бульона» на ранней Земле. Ключевой ингредиент в этом рецепте — вода. Именно в воде, как мы считаем, впервые собрались вместе молекулы, образовав первые клетки. Но что, если жизнь может выбрать другой путь? Что, если она способна зародиться в ледяном мире, где вместо воды — жидкий метан, а температура опускается до минус 180°C?

Именно эту ошеломляющую возможность исследуют учёные NASA, и их недавняя работа, посвящённая Титану, спутнику Сатурна, открывает совершенно новую главу в поиске внеземной жизни. Речь идёт не о поиске готовых организмов, а о чём-то более фундаментальном: о возможности спонтанного формирования самых базовых «кирпичиков» — клеточных мембран.

Мир, где дожди идут метаном

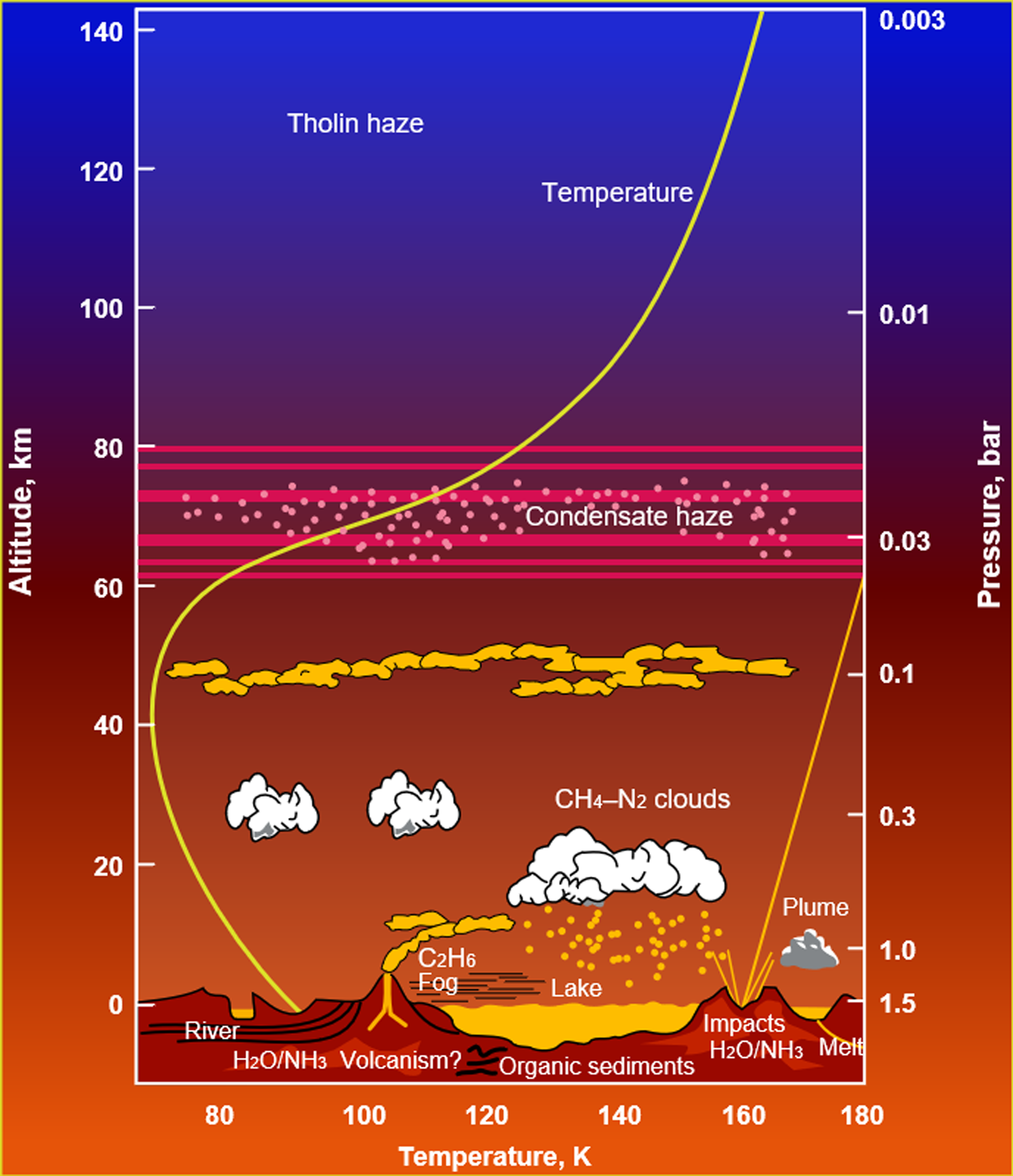

Чтобы понять всю смелость этой идеи, нужно на мгновение забыть о Земле и представить себе Титан. Это удивительный мир. Единственное, кроме нашей планеты, небесное тело в Солнечной системе с реками, озёрами и морями на поверхности. Но на этом сходство заканчивается.

Представьте себе погодный цикл, до боли напоминающий земной, но где роль воды играет метан. Под лучами далёкого Солнца метан испаряется, собирается в густые оранжевые облака, проливается холодным дождём, наполняя реки, которые несут его в огромные моря, такие как Море Кракена или Море Лигеи. Эта постоянная циркуляция, за которой годами наблюдал аппарат «Кассини», создаёт на Титане невероятно богатую органическую химию. Солнечная энергия расщепляет метан и азот в атмосфере, и их фрагменты складываются в сложные углеводородные молекулы, которые оседают на поверхность, словно рыжеватая пыль.

По сути, Титан — это гигантская природная лаборатория, где в планетарном масштабе происходят химические реакции, возможно, похожие на те, что когда-то привели к появлению жизни на Земле. Но есть одна гигантская проблема.

Атмосферные явления в сочетании с профилем температуры и давления на спутнике Сатурна Титане (Источник изображения: NASA/ESA) Цитирование: Christian Mayer et al, A proposed mechanism for the formation of protocell-like structures on Titan, International Journal of Astrobiology (2025). DOI: 10.1017/S1473550425100037.

Автор: Christian Mayer et al Источник: www.cambridge.org

Проблема «мыльного пузыря» в метановом море

Любая земная жизнь, от амёбы до синего кита, состоит из клеток. А у каждой клетки есть оболочка — мембрана, которая отделяет её внутренний мир от внешней среды. На Земле эти мембраны состоят из молекул-амфифилов, у которых есть два конца: один «любит» воду (гидрофильный), а другой её «боится» (гидрофобный). В воде они выстраиваются в двойной слой (бислой), образуя стабильный пузырёк — идеальный контейнер для биохимии.

Так как же быть на Титане, где нет жидкой воды? В жидком метане, который является неполярным растворителем, земная мембрана просто развалилась бы. Молекулы повели бы себя «наоборот»: гидрофобные концы устремились бы наружу, к метану, а гидрофильные спрятались бы внутрь. Такая структура была бы крайне нестабильной.

И вот тут-то и начинается самое интересное. Учёные предположили, что на Титане могли бы существовать другие амфифилы, приспособленные именно к метановой среде. Теоретически такие мембраны, названные «азотосомами», могли бы самоорганизовываться. Но как именно? До недавнего времени это было лишь красивой гипотезой.

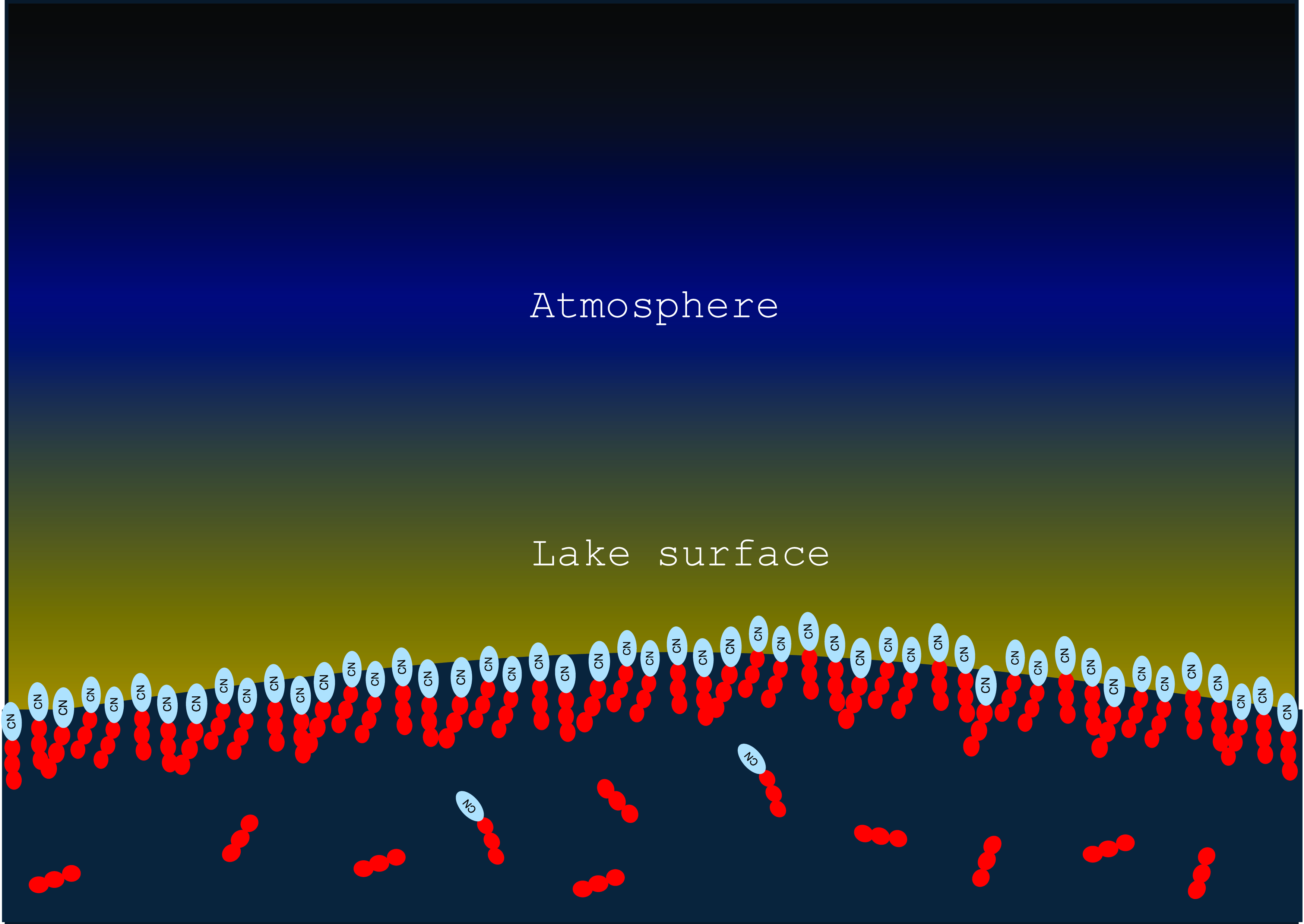

Конденсация и осадки приносят в озера Титана смесь полярных и неполярных молекул. Из-за межфазного натяжения более крупные агрегаты имеют тенденцию накапливаться на поверхности озер. Цитирование: Christian Mayer et al, A proposed mechanism for the formation of protocell-like structures on Titan, International Journal of Astrobiology (2025). DOI: 10.1017/S1473550425100037

Автор: Christian Mayer et al Источник: www.cambridge.org

Решение, подсказанное морскими брызгами

Новое исследование NASA предлагает на удивление изящный и правдоподобный механизм. Всё дело в физике на поверхности метановых морей Титана.

Позвольте объяснить. Когда капля метанового дождя падает в озеро, она создаёт брызги. Поверхность озера и поверхность самой капли-брызги, как предполагают исследователи, покрыты тончайшим слоем местных амфифильных молекул. А теперь представьте, что эта брызга падает обратно в озеро. Происходит нечто похожее на фокус: внешний слой молекул на капле соединяется с поверхностным слоем озера. В результате образуется стабильная двухслойная сфера — везикула, — внутри которой заключена частичка озёрной жидкости.

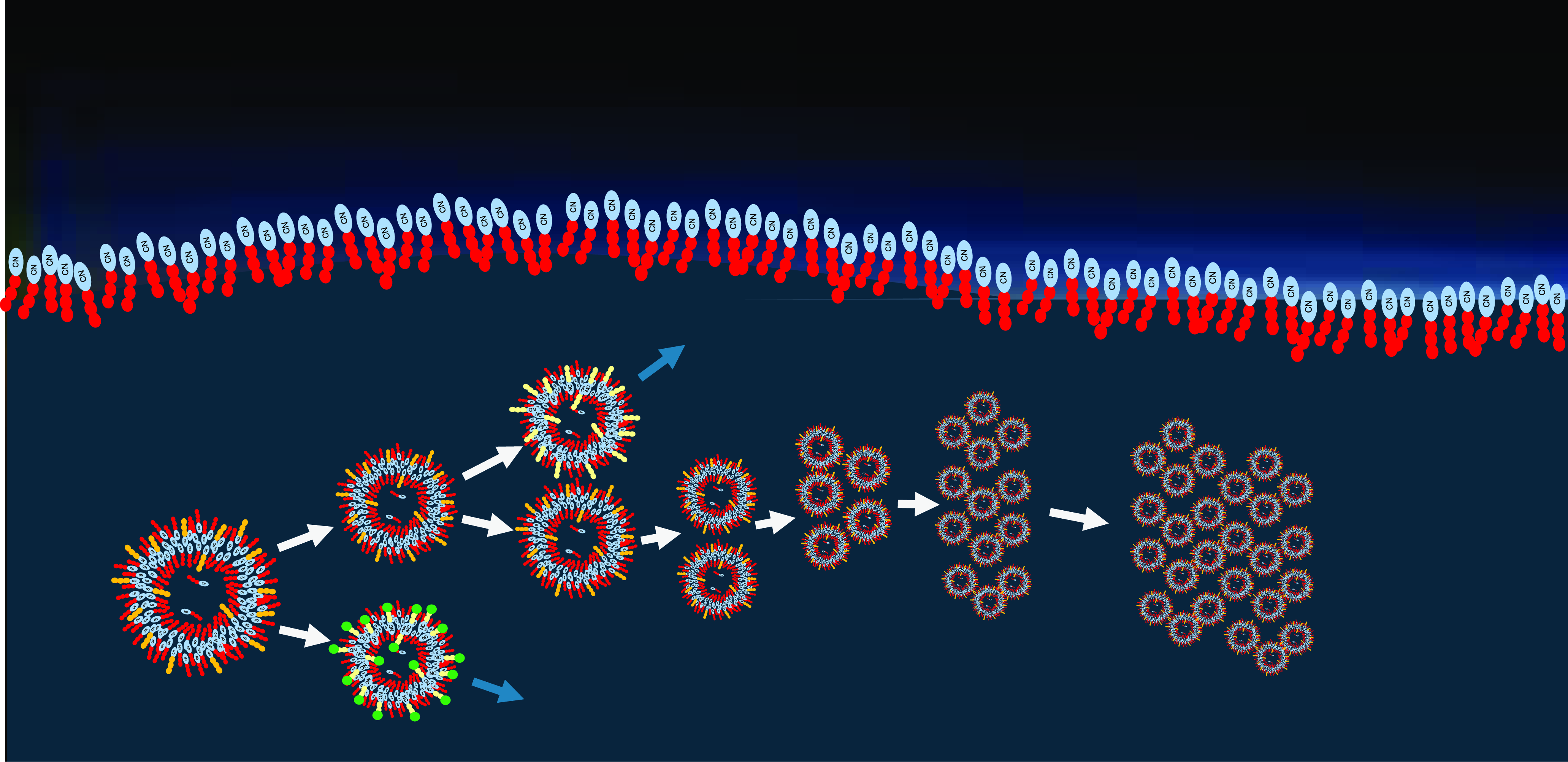

Это уже не просто теория, а конкретный физический процесс, который мог бы массово производить эти протоклеточные пузырьки по всему Титану. Со временем эти везикулы, рассеянные в метановых водоёмах, могли бы начать взаимодействовать, обмениваться содержимым и, возможно, даже конкурировать друг с другом в своего рода примитивной эволюции.

В процессе длительного отбора по составу наиболее стабильные везикулы будут размножаться, а менее стабильные образуют тупики (синие стрелки). В результате это приводит к процессу эволюции, ведущему к увеличению сложности и функциональности. Цитирование: Christian Mayer et al, A proposed mechanism for the formation of protocell-like structures on Titan, International Journal of Astrobiology (2025). DOI: 10.1017/S1473550425100037

Автор: Christian Mayer et al Источник: www.cambridge.org

От пузырька к жизни: что дальше?

«Само существование любых везикул на Титане продемонстрировало бы рост упорядоченности и сложности, которые являются необходимыми условиями для зарождения жизни», — подчёркивает Конор Никсон из NASA.

Важно понимать: учёные не говорят, что нашли жизнь. Они говорят, что нашли правдоподобный путь к её первому, самому главному шагу — созданию изолированного пространства, где могут происходить сложные химические реакции. Это меняет саму парадигму поиска. Мы больше не ищем жизнь «как у нас», мы начинаем понимать, как она могла бы выглядеть в совершенно чуждой среде.

Эти идеи, безусловно, станут ориентиром для будущих миссий. Уже скоро к Титану отправится винтокрылый аппарат «Dragonfly». Хотя он не будет садиться в озёра и не сможет напрямую обнаружить эти везикулы, его задачей будет изучение органического состава поверхности. Возможно, он найдёт те самые молекулы, из которых могли бы состоять эти «метановые клетки».

Так что в следующий раз, глядя на ночное небо, вспомните о далёком оранжевом мире. Возможно, прямо сейчас в его ледяных метановых морях, подгоняемые ветром, формируются миллиарды крошечных пузырьков — первых робких шагов на пути к чему-то совершенно новому и удивительному. И это, честно говоря, захватывает дух.

#5

Ненаучные разговоры / От: Социальная и биологическая...

Последний ответ от АrefievPV - Сегодня в 05:38:59Организм убил одни клетки ради спасения других

https://naked-science.ru/article/column/organizm-ubil-odni-kletki

Ученые выяснили, что различные виды программируемой гибели клеток — апоптоз, некроптоз, ферроптоз и другие — по-разному влияют на процессы обновления и восстановления поврежденных тканей и защиту организма от патологий, например появления раковых клеток. Знания о механизмах программируемой гибели клеток важны для разработки новых методов лечения травм, хронических заболеваний и возрастных патологий.

Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physiological Reviews.

P.S. Небольшое замечание (в основном по поводу названия заметки).

Если смотреть шире то, гибель клеток не просто ради других клеток, а ради организма в целом.

Напомню:

– Приоритет сохранения у системы в целом, а сохранение элементов системы идёт по «остаточному принципу» (в противном случае обычно такие системы не сохраняются, и даже попросту не рождаются).

– В процессе адаптации к условиям существования система обучает свои элементы (то есть, модифицирует/изменяет и сами элементы, и связи между ними) и/или добавляет/удаляет их (опять-таки, в противном случае обычно такие системы не сохраняются – типа, не смогли адаптироваться).

Понятно, что у клетки запрограммирована такая гибель на уровне генов (то есть, такая программа гибели уже изначально «вшита» в геном клетки), поскольку после формирования клетки инсталлировать в неё какую-либо поведенческую программу (программу реагирования) затруднительно – в геноме всё сильно взаимосвязано, а кроме как в геном, инсталлировать более некуда (разве что, «втиснуть» программу в эпигеном?).

А вот человеку (гораздо более сложной системе, чем одиночная клетка) в онтогенезе и даже после формирования можно инсталлировать поведенческие программы запросто (например, навязать желание и/или поведенческий алгоритм и пр., связанные с модой). И для этого в геном ничего «впихивать» не надо – можно модифицировать нервные связи в мозге между нейронами и таким образом сформировать новый поведенческий алгоритм.

Вот социум (разумеется, через отдельных его представителей, через материальные предметы и т.д.) этим постоянно и занимается – обучает свои элементы в процессе адаптации к изменяющимся условиям своего существования, поскольку сохранение социума в приоритете перед сохранением отдельной особи этого социума.

https://naked-science.ru/article/column/organizm-ubil-odni-kletki

Ученые выяснили, что различные виды программируемой гибели клеток — апоптоз, некроптоз, ферроптоз и другие — по-разному влияют на процессы обновления и восстановления поврежденных тканей и защиту организма от патологий, например появления раковых клеток. Знания о механизмах программируемой гибели клеток важны для разработки новых методов лечения травм, хронических заболеваний и возрастных патологий.

Цитировать

Баланс между гибелью и образованием клеток в организме — залог правильного функционирования органов и тканей / © Гелина Копеина, Анастасия Ефименко, пресс-служба РНФ

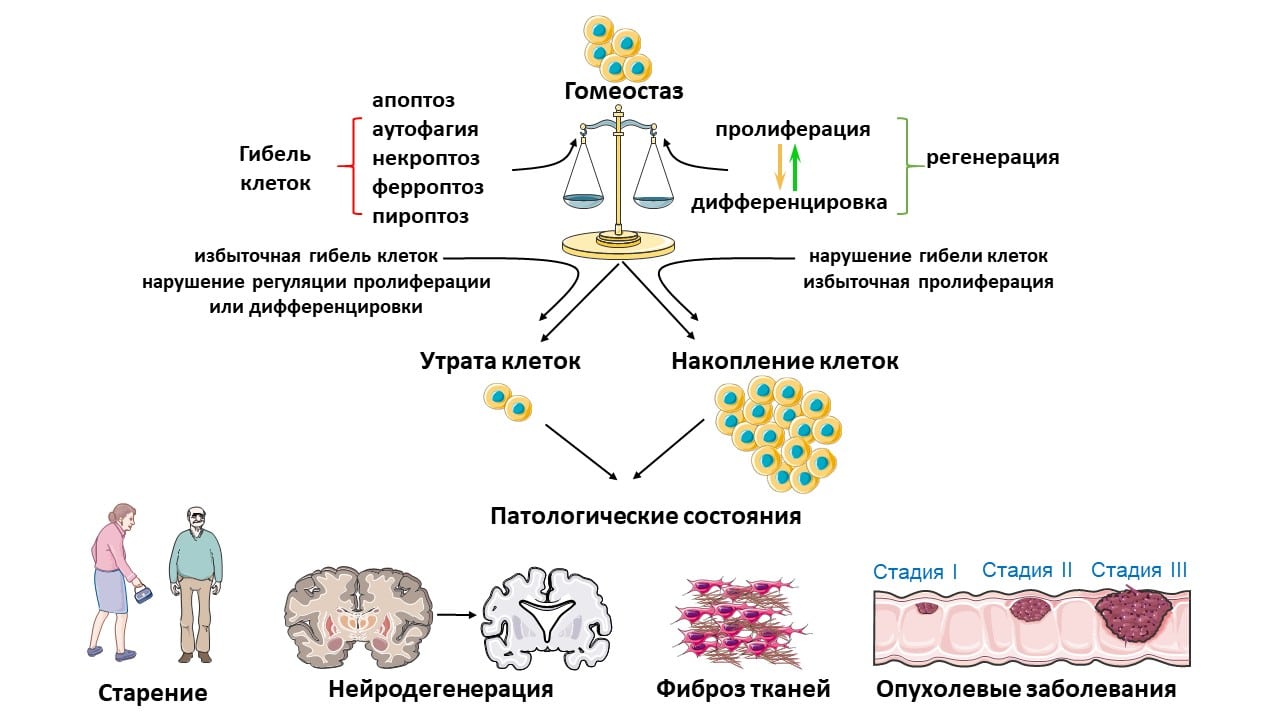

В организме человека ежедневно погибают миллионы клеток, и в норме этот процесс строго контролируется. Программируемая гибель клеток играет важную роль в обновлении и регенерации (восстановлении) тканей. С ее помощью организм избавляется от клеток, выполнивших свою функцию, а также от поврежденных и неправильно функционирующих клеток, например опухолевых или стареющих. Баланс между делением, дифференцировкой (специализацией) клеток и их гибелью обеспечивает нормальное развитие и функционирование живого организма.

Нарушение такого баланса приводит к развитию ряда заболеваний, таких как рак, фиброз — избыточное разрастание соединительной ткани, — нейродегенеративные расстройства и многие другие. Поэтому один из рациональных способов борьбы с такими патологиями — направленное воздействие на эффективность программируемой гибели клеток, восстанавливающее ее до оптимального уровня в каждом необходимом случае. Для этого нужно четко знать механизмы, приводящие клетки к гибели.

Ученые из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН (Москва) и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) проанализировали более 300 исследовательских работ, посвященных разным типам программируемой гибели клеток, которых на сегодняшний день открыто более десяти, и их связи с процессами регенерации.

Наиболее изучен на настоящий момент апоптоз — тип гибели, при котором от умершей клетки остаются небольшие фрагменты, окруженные мембраной (апоптотические тельца). Они «поедаются» макрофагами — клетками иммунной системы, очищающими поврежденную ткань от остатков мертвых клеток. Именно поэтому апоптоз никогда не сопровождается воспалением.

Противоположный апоптозу по механизму тип гибели — некроз — характеризуется тем, что гибнущая клетка просто разрывается, и ее содержимое изливается в окружающее пространство, что вызывает воспаление в ткани.

«Еще один распространенный тип программируемой гибели клеток — ферроптоз, который запускается при железо-зависимом окислении фосфолипидов (компонентов клеточных мембран) и сопровождается накоплением активных форм кислорода. Это молекулы, в большом количестве способные повреждать мембраны, ДНК, белки и другие компоненты клеток», — поясняет руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Гелина Копеина, доктор биологических наук, заведующая лабораторией исследования гибели клеток ИМБ имени В.А. Энгельгардта РАН.

Проведенный авторами анализ показал, что разные варианты гибели клеток неодинаково влияют на восстановление поврежденных тканей. Например, при апоптозе клетки выделяют небольшие пузырьки — везикулы ApoEVs, — содержащие ДНК, РНК, белки и липиды. Эти структуры служат сигналом к активному росту и размножению для соседних здоровых клеток. Благодаря такому механизму соблюдается баланс между удалением и восполнением клеток. В экспериментах на крысах препараты с везикулами ApoEVs ускоряли заживление ран на 40%.

Исследования также показали, что в определенных случаях воспаление в ткани, возникающее при некрозе, может быть полезным. Так, гибнущие этим способом клетки выделяют в окружающую среду связанные с повреждениями молекулы DAMPs. Такие соединения привлекают макрофаги. Важно, что макрофаги не только удаляют из ткани остатки мертвых клеток, но и активируют стволовые клетки и тем самым способствуют регенерации тканей. В исследованиях, проведенных на мышах, было показано, что некроз необходим для нормального восстановления изолирующих оболочек нервных клеток в головном мозге.

Однако такое же стимулирующее влияние апоптоз и некроз могут оказывать и на раковые клетки, ускоряя рост опухолей и повышая риск рецидивов. Ведь опухолевые клетки используют те же программы для размножения, которые есть в нормальных тканях. Поэтому роль этих типов гибели клеток оказывается неоднозначной и требует дальнейшего исследования, а воздействие на них с целью терапии должно применяться с большой осторожностью.

Интересно, что стволовые клетки часто оказываются устойчивыми к процессу программируемой гибели благодаря активному синтезу антиапоптотических белков и эффективным механизмам восстановления повреждений в ДНК. Это свойство важно для того, чтобы сохранять и поддерживать «запас» клеток, которые при необходимости способны заместить своих поврежденных «соседей». Известны также виды стволовых клеток, чувствительных к определенным типам программируемой гибели клеток, однако механизмы этого эффекта остаются до сих пор недостаточно понятными.

«Большое количество экспериментальных работ подтверждают, что гибель клеток — это не просто разрушение, а сложный регулируемый процесс, который может как способствовать, так и препятствовать регенерации. Знания о том, в каких условиях запускается тот или иной тип гибели и какие эффекты он несет для организма, будут полезны для разработки новых подходов к терапии возрастных заболеваний и эффективного лечения травм. В дальнейшем мы планируем более детально разобраться в том, как можно повлиять на взаимодействие между делением и гибелью клеток, чтобы стимулировать регенерацию органов и тканей. Кроме того, мы проверим эффекты такого воздействия на различных животных моделях», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Ефименко, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова.

Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Physiological Reviews.

P.S. Небольшое замечание (в основном по поводу названия заметки).

Если смотреть шире то, гибель клеток не просто ради других клеток, а ради организма в целом.

Напомню:

– Приоритет сохранения у системы в целом, а сохранение элементов системы идёт по «остаточному принципу» (в противном случае обычно такие системы не сохраняются, и даже попросту не рождаются).

– В процессе адаптации к условиям существования система обучает свои элементы (то есть, модифицирует/изменяет и сами элементы, и связи между ними) и/или добавляет/удаляет их (опять-таки, в противном случае обычно такие системы не сохраняются – типа, не смогли адаптироваться).

Понятно, что у клетки запрограммирована такая гибель на уровне генов (то есть, такая программа гибели уже изначально «вшита» в геном клетки), поскольку после формирования клетки инсталлировать в неё какую-либо поведенческую программу (программу реагирования) затруднительно – в геноме всё сильно взаимосвязано, а кроме как в геном, инсталлировать более некуда (разве что, «втиснуть» программу в эпигеном?).

А вот человеку (гораздо более сложной системе, чем одиночная клетка) в онтогенезе и даже после формирования можно инсталлировать поведенческие программы запросто (например, навязать желание и/или поведенческий алгоритм и пр., связанные с модой). И для этого в геном ничего «впихивать» не надо – можно модифицировать нервные связи в мозге между нейронами и таким образом сформировать новый поведенческий алгоритм.

Вот социум (разумеется, через отдельных его представителей, через материальные предметы и т.д.) этим постоянно и занимается – обучает свои элементы в процессе адаптации к изменяющимся условиям своего существования, поскольку сохранение социума в приоритете перед сохранением отдельной особи этого социума.

#6

Форум портала «Антропогенез.ру» / От: Первые сапиенсы в Китае

Последний ответ от василий андреевич - июля 15, 2025, 21:31:07Цитата: npvol от июля 15, 2025, 19:52:57Наверное, так и можно отличить прогрессивных от не прогрессивных...Я третий или четвертый пост Вам говорю, что Вы таким образом не отличаете прогрессивных, а наделяете званием прогрессора тех, кто выжил, уже постфактум. Та же беда с отбором, раз выжил, значит лучше тех кто сгинул. Ну нет ни грамма предсказательной силы.

И как гротеск, скажу, что сапиенс в Европе сравним с паразитом неандертальца. И поныне выживают и размножаются лучше те, кто искуснее паразитирует на достижениях других, иначе - герои не размножаются, а сражаются за тех умников, которые распределяют тушенку со склада. Но дети "кладовщиков" вполне становятся героями... И наоборот, "природа отдыхает на детях гениев".

Вы не хотите выделять сапиенс-сапиенса (дважды разумного), я не настаиваю, потому что многие из нас далеко не всегда заслуживают этого звания. Однако те, кто остается в памяти людей, как пророки, мыслят так, как мы еще не научились. Мало быть разумным (рациональным) существом, надо быть существом целеполагающим.

Как думаете, можно ли целеполаганию научиться, не умея испытывать на себе чужую боль?

#7

Форум портала «Антропогенез.ру» / От: Первые сапиенсы в Китае

Последний ответ от npvol - июля 15, 2025, 19:52:57Цитата: василий андреевич от июля 15, 2025, 19:31:46Не нравятся мои примеры, давайте свои, например, чем сапиенс в Европе был прогрессивнее неандертальца?Кстати, Ваших примеров я и не видел. Хотел ситуацию с неандертальцами и сапиенсами в качестве своего привести. Неандертальцы в течение многих десятков, а может сотен тысяч лет были прекрасно адаптированы в Европе. Пережили наступление и отступление ледников, затопление территорий и т.п. Но сапиенсы их вытеснили из всей Евразии за несколько тысяч лет. Сейчас об их существовании остались только некоторые археологические свидетельства и пара процентов в геноме современного человечества.

Наверное, так и можно отличить прогрессивных от не прогрессивных...

#8

Форум портала «Антропогенез.ру» / От: Первые сапиенсы в Китае

Последний ответ от василий андреевич - июля 15, 2025, 19:31:46Цитата: npvol от июля 15, 2025, 18:20:38Думаю, что и в "данных условиях" есть место прогрессивным.Да как отличать прогрессивных от не прогрессивных, не зная того будущего, к чему всё сведется?

Не нравятся мои примеры, давайте свои, например, чем сапиенс в Европе был прогрессивнее неандертальца?

Ни Вы, ни я, ни кто-то другой не скажет, как происходит вертикальная эволюция. Но пытаться надо, и без модельных гипотез не получится. У Вас, как я понимаю, своей модели не просто нет, а Вы боитесь о ней даже заикаться.

#9

Форум портала «Антропогенез.ру» / От: Первые сапиенсы в Китае

Последний ответ от npvol - июля 15, 2025, 18:20:38Цитата: василий андреевич от июля 15, 2025, 16:41:03те кто подавляют, автоматом будут причислены к прогрессивным, это как варвары покорили Рим, став прогрессорами.не думаю, что сравнение антропогенеза со средневековой Европой тут уместно.

Цитата: василий андреевич от июля 15, 2025, 16:41:03Паразиты с атрофированными (деградировавшими) органами зачастую жизнеспособнее своих хозяев.А это тем более. Кого из линии человеческой эволюции Вы хотите назвать паразитами?

Цитата: василий андреевич от июля 15, 2025, 16:41:03норма - это категория, наиболее адаптированная к данным условиямда я уже понял. Вы считаете, что в "данных условиях" эволюция невозможна. К "данным условиям" приспособлены только много тысячелетий существующие в этих условиях популяции и виды. И они успешно изгоняют из своей среды и регрессивных и прогрессивных особей. Я с этим не согласен. Думаю, что и в "данных условиях" есть место прогрессивным. Не вдаваясь в подробности - у них есть ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧШЕ приспособиться к "данным условиям"...

#10

Форум портала «Антропогенез.ру» / От: Первые сапиенсы в Китае

Последний ответ от василий андреевич - июля 15, 2025, 16:41:03Цитата: npvol от июля 15, 2025, 12:12:49Прогрессивные по определению более жизнестойкие, жизнеспособные (во всех смыслах) и, естественно, подавляют регрессивные.Однако выйдет так, что те кто подавляют, автоматом будут причислены к прогрессивным, это как варвары покорили Рим, став прогрессорами.

Паразиты с атрофированными (деградировавшими) органами зачастую жизнеспособнее своих хозяев.

"Случайные отклонения от среднестатистической нормы" придется считать менее "жизнестойкими" по тому определению, что норма - это категория, наиболее адаптированная к данным условиям. Потому и говорят, что нужны изменения внешних условий, что бы дать шанс слабому оказаться сильным там, где сильные слабы. И всё бы ладушки, да только статистика не велит - слишком мала вероятность "угадать" внешние изменения методом тыка.

Вводим хоть толику физикализма: делим популяцию на ядреную часть, где властвует стабилизирующий отбор и периферийную, с господством направляющего отбора. Соответственно, наивысшая смертность будет у особей, которые вытесняются на периферию, однако при изменение внешних условий именно у периферийных особей появляется шанс на быструю адаптацию, потому как сработают дизруптивные силы, постоянно откалывающие от популяции удачные или неудачные генетические линии. Вот и подумайте, если из сотен откалывающихся линий, через мульон лет выживут, допустим, десять, из которых две встретятся для конвергенции, то на кого будут похожи "плоды их любви"?

Мой ответ: на тех пращуров, от которых отделились давным давно, но с той разницей, что новые признаки окажутся "прогрессивно сбалансированными". Это почему так, естественный вопрос. Тем более, что мы получили прогрессивный подвид, не из подвида пращура, а в обход ему "с двух (или больших) сторон". Получили именно так, что не сможем указать переходного подвида, а токмо три промежуточных.

И задачку придется решать не гаданием, а используя представление о разной активности генетического дрейфа у трех выбранных кандидатов. И не столь важна процентовка генетики от двух обходных, важно, что процентовка сложится так, что двое обойдут пращура в нужном месте, в нужное время, оказавшись в той точке на траектории, где пращур мог бы оказаться много позже.